C.

VOM STALAG ZUR NEUSTADT

Bis heute sind die Konturen des Stalags im Stadtbild aus der Luft deutlich erkennbar.

Links unten sind die drei noch verbliebenen, denkmalgeschützten Wachmannschafts-Baracken zu sehen.

Foto: © 2021 Siegfried Kerscher Luftbild, Mitterskirchen

Neue Heimat – Neuer Stadtteil

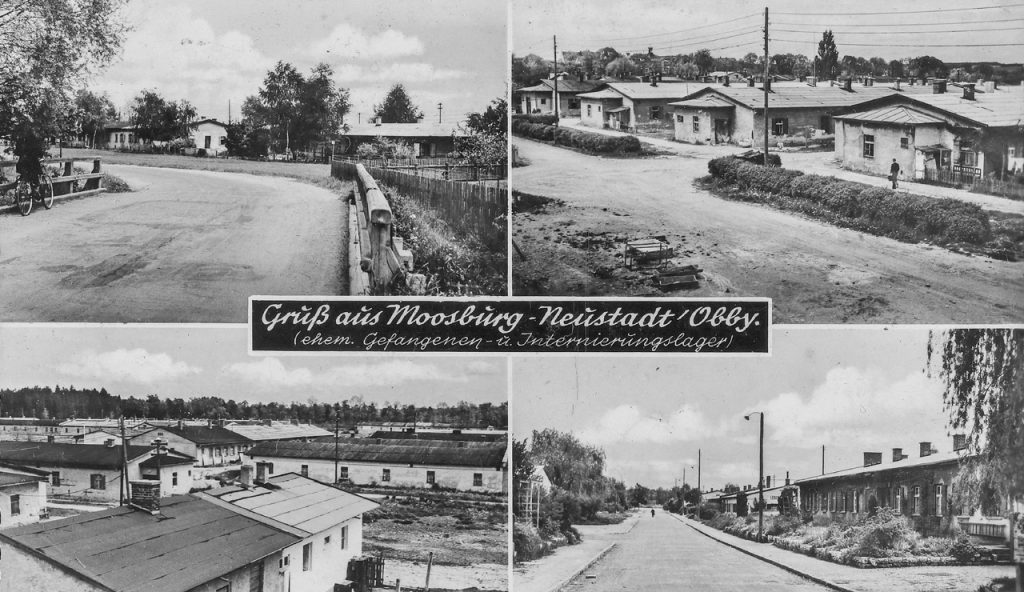

Nach der Auflösung des Internierungslagers im April 1948 siedelten sich auf dem Lagergelände Flüchtlinge und Heimatvertriebene an. Hier bauten sie sich mit der Errichtung des Moosburger Stadtteils “Neustadt” in den kommenden Jahren eine neue Heimat auf.

Ab den 60er Jahren zogen sogenannte Gastarbeiter nach Moosburg, die in den örtlichen Betrieben Arbeit gefunden hatten. Auch sie schufen sich auf dem Gelände ein neues Zuhause.

Beide Gruppen veränderten das Leben in Moosburg dauerhaft.

C.1

Heimatlos

Foto: Bildarchiv des Sudetendeutschen Archivs, Sudetendeutsches Institut e.V.

Flucht und Vertreibung in Folge des Zweiten Weltkriegs

Gegen Kriegsende flohen viele Deutsche vor der Roten Armee aus Osteuropa. 1945 und in den Jahren danach wurden zahlreiche Deutsche aus dem Baltikum, vom Balkan, Polen, Ungarn, Rumänien der Tschechoslowakei wie auch vom Balkan vertrieben. Sie alle zogen nach Westen. 14 Millionen Menschen verloren so ihre Heimat, zwei Millionen starben. Alleine in Bayern kamen bis 1950 zwei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene an. Damit stellten sie zu diesem Zeitpunkt ein Viertel der Bevölkerung Bayerns.

Da in den größeren Städten Wohnraum knapp war, verlegten die Behörden Flüchtlinge und Heimat-vertriebene in Kleinstädte wie Moosburg und aufs Land, wo sie häufig in Notquartieren unterkamen. Ging es zunächst nur um eine erste Unterbringung,

wurde es später wichtig, diese Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft zu integrieren. Für sie und mit ihnen mussten Perspektiven für die Zukunft geschaffen werden.

C.1.1

Ankunft

StadtA Moosburg: Altakten A IV 06Â38

Ansiedlung auf dem Lagergelände

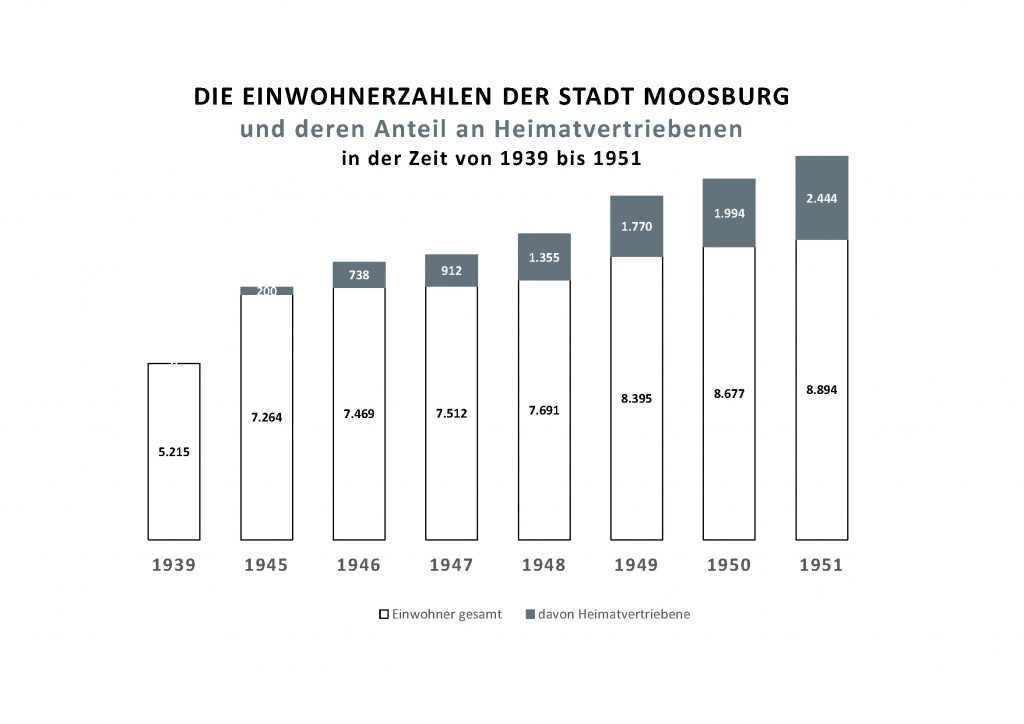

Für die Entwicklung der Stadt Moosburg a.d. Isar war der enorme Bevölkerungszuwachs durch Flüchtlinge und Heimatvertriebene von großer Bedeutung:

Je nach Nationalität und Kategorisierung entsprechend der „Rassenlehre“ der Nationalsozialisten war die Situation für die Gefangenen im Stalag höchst unterschiedlich. Viele sowjetische Soldaten überlebten unter anderem wegen schlechter Versorgung und Misshandlungen die Gefangenschaft nicht. Dagegen starben kaum Briten und Amerikaner. Einen Sonderfall stellten jüdische Gefangene dar: Für sie konnte die Gefangenschaft die Rettung vor dem Holocaust bedeuten.

Auch wenn jeder Gefangene die Gefangenschaft anders erlebte, bedeuteten die Ankunft und die Aufnahme im Stalag doch für alle die Unterwerfung unter ein fremdes System, das wenig Freiraum und Entscheidungsmöglichkeiten für den Einzelnen übrigließ.

C.1.2

HEIMAT ENTSTEHT

Wohnsiedlung (Kommandantur) oberes Lager; Pläne f. d. Gelände u. d. Gebäude

StadtA Moosburg: Altakten A IV 0625

Von der Flüchtlingssiedlung zum Stadtteil Neustadt

Die neuen Siedler standen vor enormen Aufgaben. So waren die Baracken nach der Nutzung als Gefangenen- und Internierungslager in einem schlechten Zustand. Außerdem stand das Gelände im Eigentum staatlicher Stellen und war an die Siedler nur verpachtet. Da der Staat nicht investieren wollte und die Bewohner dies nicht konnten, kam es zu keiner durchgreifenden Verbesserung der Infrastruktur wie auch der Wohnsituation.

Je nach Nationalität und Kategorisierung entsprechend der „Rassenlehre“ der Nationalsozialisten war die Situation für die Gefangenen im Stalag höchst unterschiedlich. Viele sowjetische Soldaten überlebten unter anderem wegen schlechter Versorgung und Misshandlungen die Gefangenschaft nicht. Dagegen starben kaum Briten und Amerikaner. Einen Sonderfall stellten jüdische Gefangene dar: Für sie konnte die Gefangenschaft die Rettung vor dem Holocaust bedeuten.

Auch wenn jeder Gefangene die Gefangenschaft anders erlebte, bedeuteten die Ankunft und die Aufnahme im Stalag doch für alle die Unterwerfung unter ein fremdes System, das wenig Freiraum und Entscheidungsmöglichkeiten für den Einzelnen übrigließ.

C.2

NEUSTADTENTWICKLUNG

StadtA Moosburg: S-POK, 02-3

Neuanfang und Wirtschaftswunder

Die neuen Bürger standen vor dem Nichts. Sie mussten Wohnraum schaffen und sich eine wirtschaftliche Existenz wie auch ein neues soziales Leben aufbauen. Dabei sahen sie sich mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert. Kredite, Rohstoffe, Maschinen und Baumaterial waren knapp und schwer zu beschaffen. Zudem stand so mancher Einheimischer den Flüchtlingen und Vertriebenen skeptisch, ja ablehnend gegenüber.

C.2.1

AUFBAU DER WIRTSCHAFT

Luftbild von Luftbildverlag Hans Bertram

freigegeben von der Regierung von Oberbayern G 4/3390

© Luftbildverlag Bertram GmbH. StadtA Moosburg: SFOT, ANA 5.4

Die Industriesiedlung Neustadt

Von Anfang an siedelten sich Betriebe von Flüchtlingen auf dem Lagergelände an. So gab es im Februar 1954 in der Neustadt 22 mittelgroße Betriebe, die insgesamt 250 feste und noch einmal rund 200 Heimarbeitsplätze boten.

Diese reichten jedoch nicht aus. 25% der Bewohner der Neustadt waren arbeitslos, weitere 25% mussten nach Erding, Freising, Landshut oder München pendeln.

Gleichzeitig begannen erste Betriebe bereits, ihre Waren zu exportieren. Sie waren wegen der guten Rahmenbedingungen gezielt nach Moosburg gekommen. Dass die Neustadt eine eigene Gemeinschaft mit einer eigenen Infrastruktur wurde, zeigen die vielen Geschäfte, die hier eröffnet wurden. Vor allem Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs konnte man hier erwerben.

Ein Blick auf die Liste der 1954 in der Neustadt ansässigen Betriebe und Einzelhandelsgeschäfte zeigt deren Bandbreite.

C.2.1

WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

Fotos: Stalag-Neustadt-Museum

Firmen und Betriebe

Flitterfabrik Schwab

Von Moosburg auf den Weltmarkt:

Walter Schwab gründete 1951 eine Gardinen und Flitterfabrik wie in der alten Heimat. Er stand vor der Herausforderung, dass es im Bundesgebiet keine geeigneten Maschinen zu kaufen gab. Sein Vater musste die Spezialmaschinen deshalb selbst entwickeln.

Die Firma war die einzige ihrer Art in Deutschland und exportierte nach 1952 in fast alle Länder der Erde.

EBREGO

„Erste Bistritzer Riemer Eigene Genossenschaft“: der größte Arbeitgeber der Neustadt:

Die Firma kam im Jahre 1944 aus Bistritz in Siebenbürgen

(Rumänien) nach Deutschland. Sie stellte Herren und DamenStraßenschuhe „mit sportlichem, modischen Einschlag“ her.

1954 bot der Betrieb 40 feste Arbeitsplätze und beschäftigte zusätzlich noch Heimarbeiterinnen.

Als größter Arbeitgeber der Neustadt hatte er eine wichtige Funktion für die Siedlung.

Lebensmittel Scherer

ein Meilenstein im Moosburger Lebensmittelhandel:

Resi Scherer betrieb zunächst in der damaligen Eichenstraße (im ehemaligen Kasino der Wohnsiedlung) ein kleines Lebensmittelgeschäft.

Später führte sie in der Herrnstraße im Stadtzentrum den ersten Moosburger Supermarkt.

C.2.2

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG

Auf der Luftaufnahme von 1961 sind die Umrisse des Lagers, die ehemalige Hauptlagerstraße

und zahlreiche Baracken zu erkennen, zugleich aber auch bereits viele Neubauten.

© Luftbildverlag Hans Bertram GmbH, Mo18/163; 13.04.1961

StadtA Moosburg: S-FOT, ANA 5.4

Ein neuer Stadtteil entsteht

Die ersten Flüchtlinge und Vertriebenen kamen in einem Barackenlager an. Sie bauten Betriebe und Geschäfte auf und schufen neuen Wohnraum. Mit der Piuskirche erhielt die Siedlung bald ein Zentrum.

So entstand innerhalb weniger Jahre ein eigener Stadtteil, die Neustadt. Der Bau einer Schule verzögerte sich jedoch. Erst Ende der 60er Jahre begann man mit der Errichtung des Schulzentrums Nord. Mit Hauptschule (Mittelschule) und Gymnasium wurde es für die ganze Stadt bedeutend.

C.2.2

DIE PIUSKIRCHE

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Im Mittelpunkt der Neustadt

Anfang 1949 zählte man in der Neustadtsiedlung schon um die 900 Bewohner, von denen die meisten Katholiken waren. In der Folgezeit bewohnten bis zu 1.250 Menschen die Wohnsiedlung und die Industriesiedlung. Die Gottesdienste konnten aber nur in einer kleinen Lagerbaracke abgehalten werden.

Daher entstand unter den Bewohnern schon bald der Wunsch nach einer eigenen Kirche. Ein Standort wurde in der Mitte der Gesamtsiedlung gefunden. Das Ordinariat stellte Mittel bereit, zusätzlich zu einer Geldspende des Papstes Pius Xll.

Am 2. April 1949 erfolgte die Grundsteinlegung und bereits am 15. Oktober 1950 konnte die feierliche Einweihung der „Siedlungskirche St. Pius“ stattfinden. Geweiht wurde die Kirche dem Papst Pius V. (1566 bis 1572). Sie wurde zu einem emotionalen und spirituellen Zentrum der Siedlung.

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

C.2.2

WOHNUNGSBAU

StadtA Moosburg: S-POK, 08.4

Die Siedlung wächst

Entscheidende Veränderungen führten in den 50er Jahren zum Aufbau des neuen Stadtteils „Neustadt“.

Ab Mitte des Jahrzehnts begann die Bundesvermögensverwaltung, Gebäude sowie Grund und Boden in der „Industriesiedlung“ direkt an Interessenten zu verkaufen. Diese gingen in private Hand wie auch in den Besitz von Siedlungsverbänden (Wohnungsbau) über.

Die „Wohnsiedlung“ mit den ehemaligen Wachmannschaftsbaracken des Stalag kam dagegen samt den dort vorhandenen Freiflächen in den Besitz der Stadt Moosburg. Die Gebäude wurden noch viele Jahre lang als städtische Wohnsiedlung verwendet, zuletzt als Obdachlosenunterkunft.

In den 50er und 60er Jahren errichteten Siedlerverbände wie die Oberbayerische Heimstätte, die Bayerische Landessiedlung GmbH und die Landeswohnungsfürsorge auf den vorhandenen Freiflächen im Westen, Nordwesten, Osten und Süden des ehemaligen Lagergeländes Mietwohnungen, Privatpersonen Eigenheime.

Dadurch und durch die zunehmende Bebauung von privaten Flächen außerhalb des ursprünglichen Lagers entstand im Laufe der Zeit ein zusammenhängender Stadtteil, die Moosburger „Neustadt“. Schließlich änderte man auch die Benennung der Straßen: 1958 nahm der Stadtrat den Vorschlag von Stadträten aus der Neustadt an, die dortigen Straßen nicht mehr nach Bäumen, sondern nach den Herkunftsgebieten der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen zu benennen, z.B. in Banatstraße, Hodschager Straße oder Batschkastraße. Damit sollte die Aufbauarbeit der Menschen aus der Neustadt gewürdigt werden.

C.2.2

Schulen

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Ein zweites Schulzentrum für die ganze Stadt entsteht

Schon 1948/49 war die Einrichtung einer Schule für die Neustadtsiedlung angedacht. Dies konnte jedoch nicht verwirklicht werden, weil die Ver-sorgung mit Wohnraum und die wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund standen. In den kommenden Jahren mussten die Kinder daher lange Schulwege zur städtischen Knaben- und Mädchenschule zurücklegen. Lediglich der Piuskindergarten für die Kleinsten konnten schon 1948 seinen Betrieb aufnehmen.

Mitte der 60er Jahre wurde wegen der ständig zunehmenden Besiedlung die Gründung einer neuen, neustadtnahen Schule immer dringender. Hinzu kamen Veränderungen im Schulwesen. Das Volksschulgesetz von 1966 trennte Haupt und Grundschule, die 9. Jahrgangsstufe wurde eingeführt.

1968 konnte die Grundschule Nord (heute Theresia-Gerhardinger-Schule) ein eigenes Gebäude beziehen. Damit hatten die Kinder der Neustadt nun eine erste Schule vor Ort. 1970 bezog die Hauptschule (heute Georg-Hummel-Mittelschule) ein neu errichtetes Gebäude.

1972 wurde im Olympiajahr die Dreifachturnhalle fertiggestellt und eingeweiht

1976 rundete der Bau des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium das neue Schulzentrum im Norden Moosburgs ab.

Neben dem Schulzentrum im Süden mit Grundschule Süd (heute Anton-Vitzthum-Grundschule), Kastulus-Realschule und Landwirtschaftsschule war somit im Bereich der Neustadt ein zweiter Schulstandort entstanden, was die Siedlung mit dem alten Stadtbereich vernetzte.

C.2.2

UMBAU UND AUFBAU

In der näheren Umgebung sind schon Neubauten entstanden, die zunehmend auch das Bild des früheren „Industrielagers“ prägen, um 1949.

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Der Stadtteil verändert sich

Im Laufe der Jahrzehnte wurden Baracken umgebaut und nach und nach durch neue Gebäude ersetzt. Die Umnutzung der Baracken aber auch die baulichen Veränderungen über die Jahrzehnte hinweg lassen sich gut am Grundstück Sudetenlandstraße 14 nachvollziehen.

Zunächst erfolgte eine Umnutzung der dortigen, vergleichsweise gut erhaltenen ehemaligen Lazarettbaracke.

1949 eröffnete hier das Kreisaltenheim für Flüchtlinge und Vertriebene, das vorher in einem Gasthaus in Attenkirchen untergebracht war.

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Mitte der 70er Jahre folgte die bauliche Veränderung. Anstelle der Baracke errichtete die Sparkasse Moosburg einen Bau für eine Zweigstelle.

Heute sind hier auch ein integrativer Kindergarten und die Zulassungsstelle der Stadt Moosburg untergebracht.

C.2.3

SOZIALES LEBEN

Plakat: Stalag-Neustadt-Museum

Gemeinschaften entstehen

Von besonderer Bedeutung für die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen war der Aufbau von neuen sozialen Strukturen, da ihre bisherigen beim Verlust der alten Heimat zerbrochen waren.

Ein Mittel hierzu waren Sportvereine oder Landsmannschaften. Besondere Bedeutung kam den Gaststätten zu. Hier fanden vielfältige Veranstaltungen und Aktivitäten statt, die in zunehmendem Maße auch alteingesessene Moosburger anzogen. Gaststätten wurden so zu einem Ort der Integration.

Der Adalbert-Stifter-Verein war das kulturelle Bindeglied der Sudetendeutschen und somit eine wichtige Grundlage für den Zusammenhalt.

C.2.3

LANDSMANNSCHAFTEN

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Orte von Brauchtum und Tradition

Flüchtlinge und Vertriebene schlossen sich zu Landsmannschaften zusammen. Diese waren Interessensvertretungen, bewahrten Brauchtum und Kultur und wurden zu einer Art Heimat, trafen sich hier doch Menschen, die aus der gleichen Gegend stammten und die gleiche Lebenswirklichkeit teilten. In Moosburg entstanden bald mehrere Landsmannschaften:

1947

Schlesierverband

1948

erste Versammlung für

Sudetendeutsche

(Adalbert-Stifter-Verein,

Vorläufer der

Sudetendeutschen

Landsmannschaft)

1949

Egerländer Gmoi

1950

Sudetendeutsche

Landsmannschaft

1951

Südostdeutsche

Landsmannschaft

(Heute: Landsmannschaft

der Donauschwaben)

1957

Gründung des Verbands

der Landsmannschaften

Moosburg durch die

einzelnen

Landsmannschaften

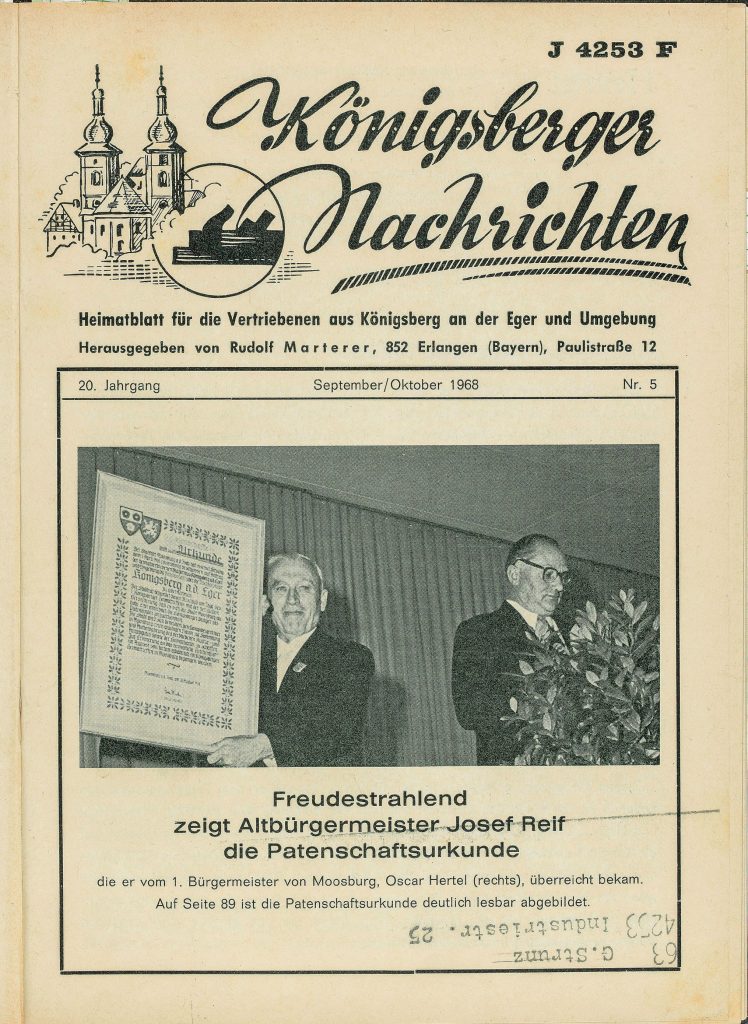

Als Zeichen der Wertschätzung und der Zusammengehörigkeit mit den Menschen, die in Folge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen mussten, übernahm die Stadt Moosburg eine Patenschaft mit den vertriebenen Menschen aus dem früheren Königsberg a.d.Eger (Kynsperk nad Ohri, Tschechien) und Hodschag (Odzaci, Serbien).

C.2.3

SPORTVEREINE

© Luftbildverlag Hans Bertram GmbH, Mo18/314; 27.09.1971

StadtA Moosburg: S-FOT, ANA 5.4

Der TSV Moosburg Neustadt e. V.

Das gesellschaftliche und kulturelle Leben der neu nach Moosburg gekom menen Menschen spielte sich weitgehend im Lager ab. Trotz unterschiedlicher „landsmannschaftlicher“ Herkunft entwickelte sich ein Gemeinschaftsleben, das in den Anfangsjahren half, viele Schwierigkeiten zu meistern. Ein Beispiel hierfür ist die verbindende Wirkung des Sports, die zur Gründung des TSV Moosburg-Neustadt führte.

Am 17. Mai 1950 riefen sportlich ambitionierte Heimatvertriebene in der Gaststätte Willner den Turn und Sportverein MoosburgNeustadtsiedlung ins Leben. Neben Fußball wurden hier auch andere Sport arten ausgeübt.

Anfänglich nutzte man für Sport im Freien das Sportplatzgelände des ehemaligen Gefangenenlagers. Nachdem dieser Platz aufgegeben werden musste, entstanden an der Buchenlandstraße mit massiver Eigenleistung sowie Unterstützung von Stadt wie auch des Nachbarvereins „Spielvereinigung 1960“ zwei neue Sportplätze. Eine ehemalige Latrine wurde 1963 in ein neues Vereinsheim umgebaut.

Heute gehört der TSV zu den großen Vereinen der Stadt Moosburg.

C.2.3

GASTSTÄTTEN

Foto: Stalag-Neustadt-Museum

Orte des gesellschaftlichen Zusammenlebens

Mittelpunkt des Zusammenlebens und des Gemeinschaftslebens in der Neustadtsiedlung waren in der ersten Zeit Gaststätten. Sie waren Orte für Versammlungen, Feierlichkeiten, Unterhaltungs- sowie Tanzveranstaltungen aber auch einfach Treffpunkte im Rahmen von Stammtischen oder zum Kennenlernen.

Die Veranstaltungen in der Lagersiedlung wurden bald so bekannt, dass sich Menschen aus der ganzen Stadt und sogar aus dem Umland einfanden. So trug auch die Geselligkeit zur Integration bei.

C.3

GASTARBEITER

aus den frühen 80er Jahren stolz neben seinem ersten eigenen BMW.

Im Hintergrund die Stalag-Baracke, in der er damals wohnte.

Privatarchiv: Orhan Söhmelioglu

Wirtschaftlicher Aufschwung trotz Arbeitskräftemangel

Ab den 60er Jahren zogen sogenannte Gastarbeiter in die Neustadt. Sie schufen sich hier ein neues Zuhause und wurden so zu einem weiteren wichtigen Teil der Moosburger Bevölkerung.

C.3.1

MIGRATION

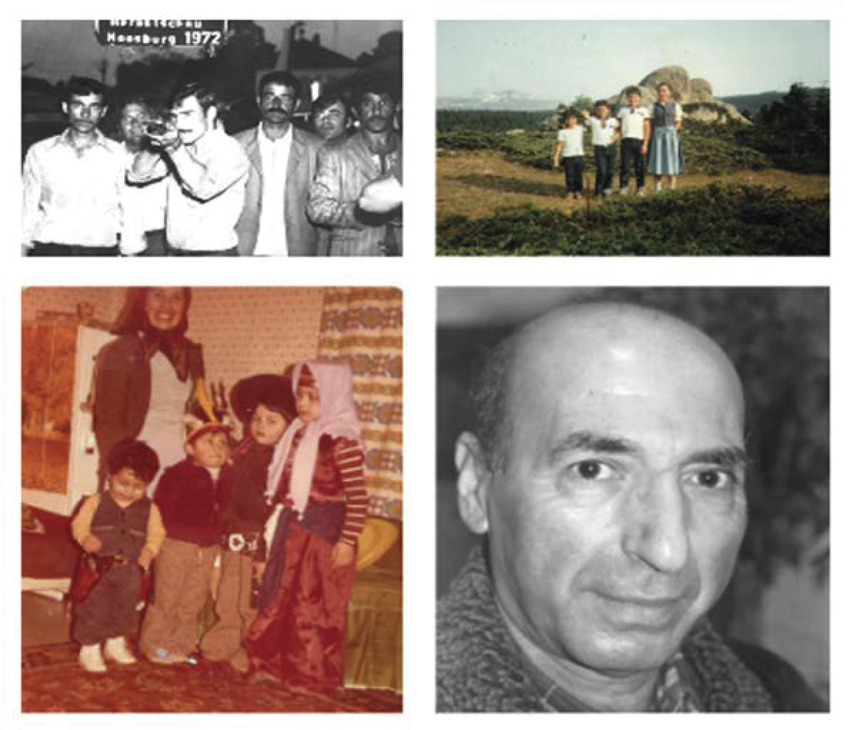

Söhmelioglu ist jetziger Vorstand der DITIB Moosburg. Er kam 1971 nach Deutschland.

Nach seiner Ausbildung zum Elektriker 1973-1977 war er bis zu seinem Renteneintritt

33 Jahre lang Mitarbeiter bei BMW, immer in derselben Abteilung.

Privatarchiv: Orhan Söhmelioglu

Von Gastarbeitern zu Moosburgern

1973 stellten die Gastarbeiter 12% der Erwerbstätigen der deutschen Wirtschaft. Sie waren vor allem in der Industrie tätig. Da Moosburg das industrielle Zentrum des Landkreises war und Gastarbeiter vor allem in der Industrie tätig waren, zogen sie verstärkt hierher.

1960 kamen die ersten Italiener nach Moosburg, um bei einem Industrieunternehmen zu arbeiten. Türkische und jugoslawische Arbeitnehmer folgten. Sie wurden in der Neustadt unter anderem in den ehemaligen Baracken der Wachmannschaften untergebracht. Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen an der Moosburger Bevölkerung stieg von 1% 1950 über 8% 1976 und 11% 1990 auf 15% im Jahr 1999.

Die aus dem Ausland stammenden Moosburger schufen sich nach und nach eine eigene Infrastruktur mit Gaststätten und Geschäften. Hinzu kamen eigene Vereine, zum Beispiel ein türkischen Freizeitverein, der Sportverein SG Türk Istanbul-Moosburg, der islamische Verein für Moosburg und Umgebung oder der Solidaritätsverein türkischer und deutscher Arbeitnehmer Moosburg. In der Stadt gibt es inzwischen zwei Moscheen. So bauten sich die Gastarbeiter im Lauf der Zeit ein neues Zuhause auf.

C.3.2

Arbeit - Freizeit - Alltag

60 Jahre Gastarbeiter in Moosburg

Anlässlich des 60jährigen Anwerbeabkommens zwischen der Türkei und Deutschland fand im Jahr 2021 eine große Ausstellung statt, die das Leben vor allem der türkisch-stämmigen Gastarbeiter nachzeichnete und die von Orhan Söhmelioglu, Sabahattin Incekalan und Volkan Akoglu organisiert wurde. Die Bilderstrecke mitsamt den dazugehörigen Texten stammt aus dieser Ausstellung und wurde uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.

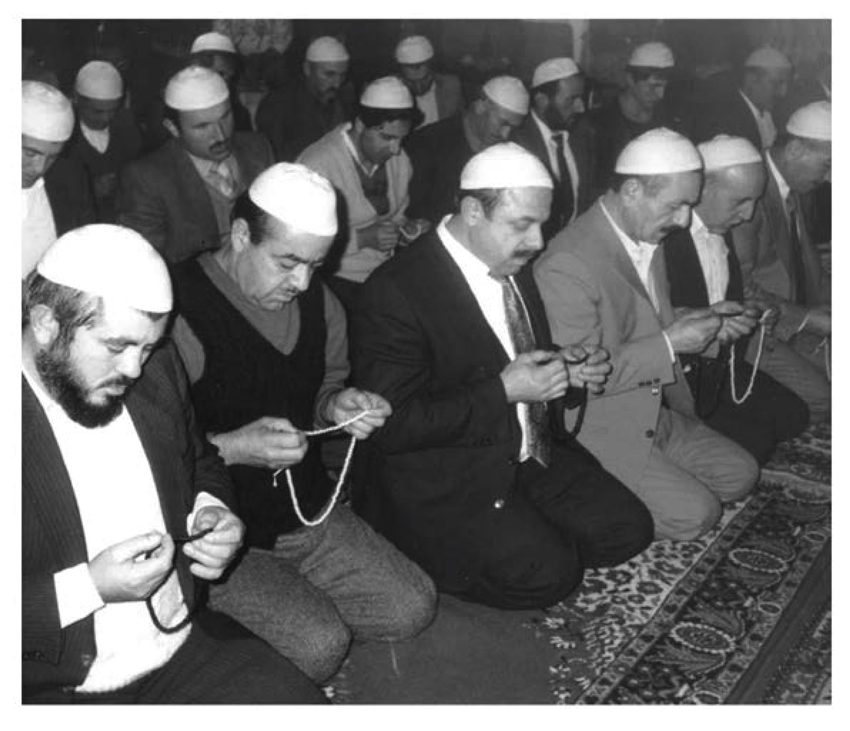

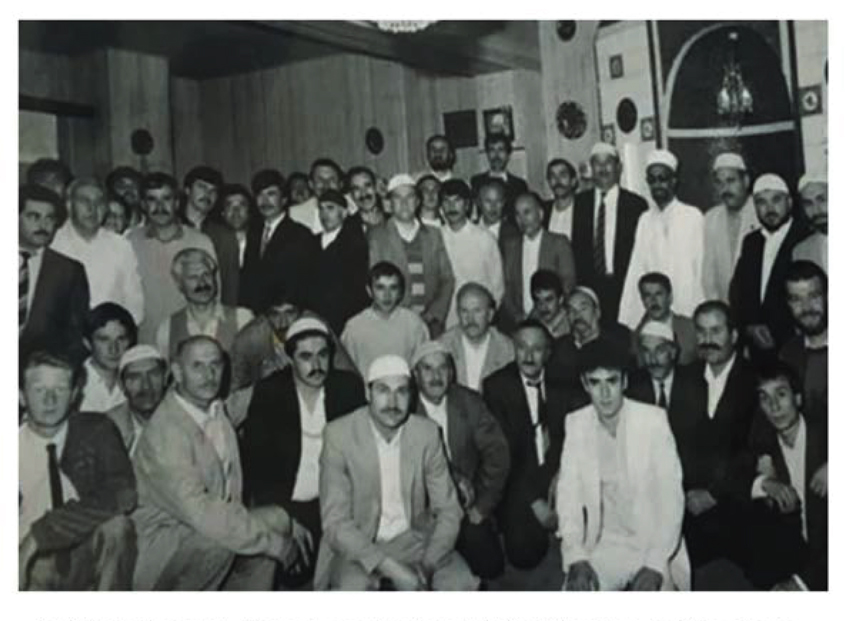

In der evangelischen Kirche in Moosburg a. d. Isar versammeln sich die Gastarbeiter zum Gebet.

Zum Ende ihrer Andacht halten sie ehrfurchtsvoll Gebetskränze in beiden Händen.

Diese betenden Gastarbeiter waren zudem die Gründungsväter der DITIB Moschee in Moosburg.

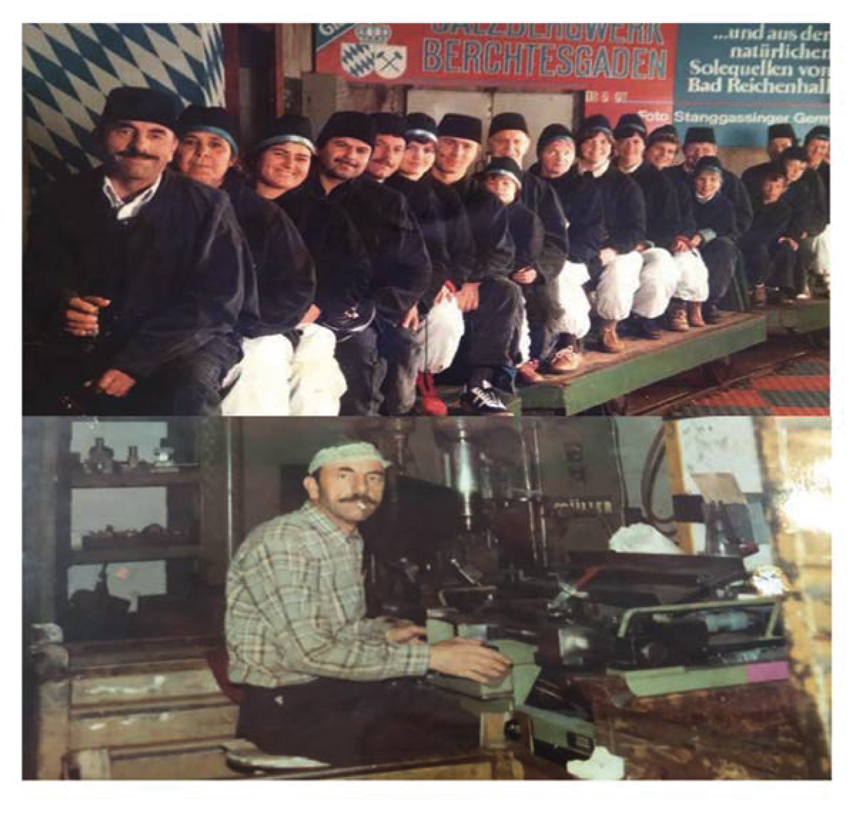

Auf dem oberen Foto sind Gastarbeiter zu sehen, die das Berchtesgadener Salzbergwerk besuchen.

Sie fühlen sich wohl und genießen die Gelegenheit, verschiedene Ausflüge zu unternehmen.

Im unteren Foto ist ein Gastarbeiter an seinem Arbeitsplatz abgebildet. Dieser Mann ist der Großvater von Herrn Orhan Söhmelioglu.

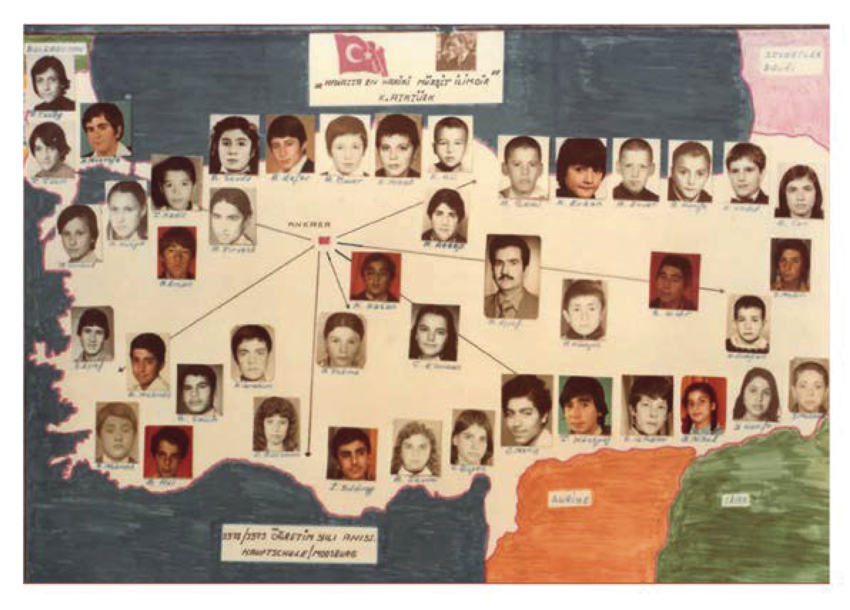

In der Hauptschule Moosburg wurden im Schuljahr 1978/1979 die Schüler nach ihrem Herkunftsort befragt. Ihre Fotos wurden auf einem selbstgemalten Bild der Türkei platziert, das die jeweiligen Orte darstellte. Zu dieser Zeit gab es im Landkreis Freising getrennte Klassen für türkische und deutsche Schüler – eine Moosburger Besonderheit.

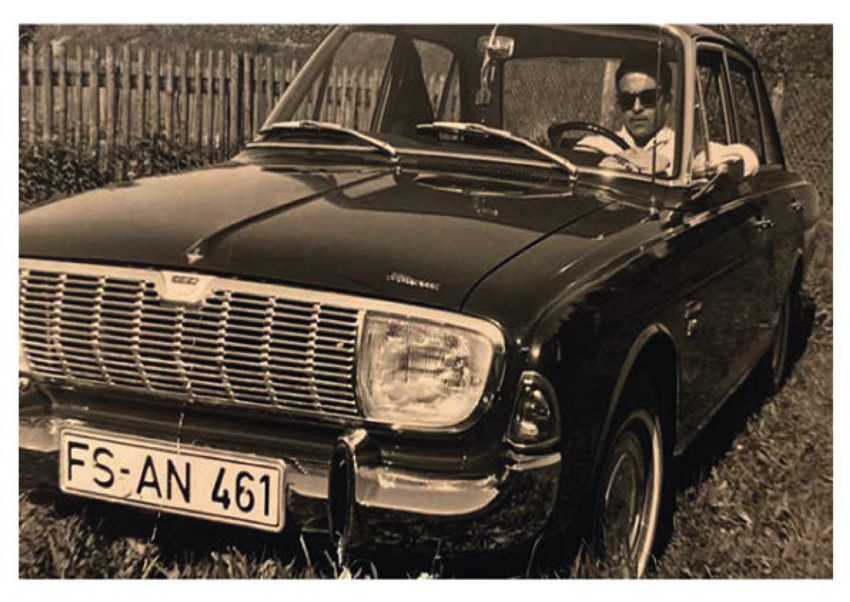

Der Gastarbeiter Tahsin Kücükakyüz hatte sein erstes Bewerbungsgespräch im Gasthof Eichenhof. Neben diesem Gasthof befand sich die Stalag Baracke 1, in der er damals wohnte. Nur kurze Zeit später machte er sich selbstständig und erwarb unter anderem das Auto, das auf dem Foto zu sehen ist. Nach einigen Jahren kaufte er schließlich den Gasthof Eichenhof und lebt heute noch dort.

Neben der evangelischen Kirche hatten die Gastarbeiter auch die Möglichkeit, im Kolpingsaal freitags oder zu besonderen Feierlichkeiten Gebete abzuhalten. Ganz links im Bild ist der Vater von Herrn Zorlu zu sehen. Die Familie Zorlu betreibt seit vielen Jahren ein Lebensmittelgeschäft in Moosburg a.d. Isar, das mittlerweile zur Grundversorgung der Gemeinde gehört.

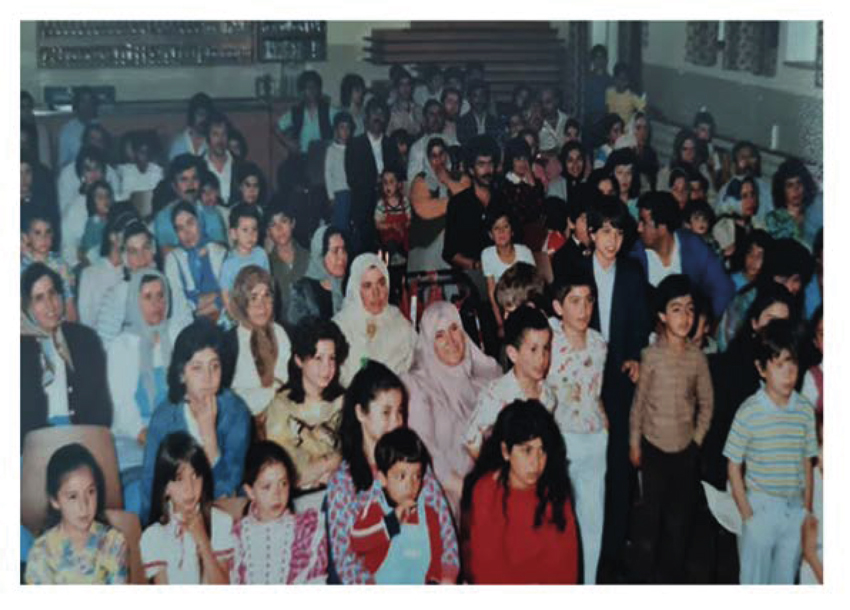

Auf dem Foto sind die Feierlichkeiten für das Kinderfest im Kolpingsaal zu sehen, die in den späten 80er Jahren stattfanden. Dieses Fest wird jedes Jahr am 23. April gefeiert. Die Kinder präsentieren Aufführungen oder tragen Gedichte vor, was die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.

Links oben auf dem Foto sehen wir Gastarbeiter an einem Schießstand auf der Moosburger Herbstschau. Dieses Bild entstand, als sie die Punktzahl von 100 Punkten erreicht hatten. Rechts oben sind die Kinder der Gastarbeiter abgebildet. Links unten sieht man, wie sich die Familien für den Faschingsumzug verkleiden. Fotograf Fevzi Köse (rechts unten) hat die Gastarbeiter bis in die späten 90er Jahre begleitet.

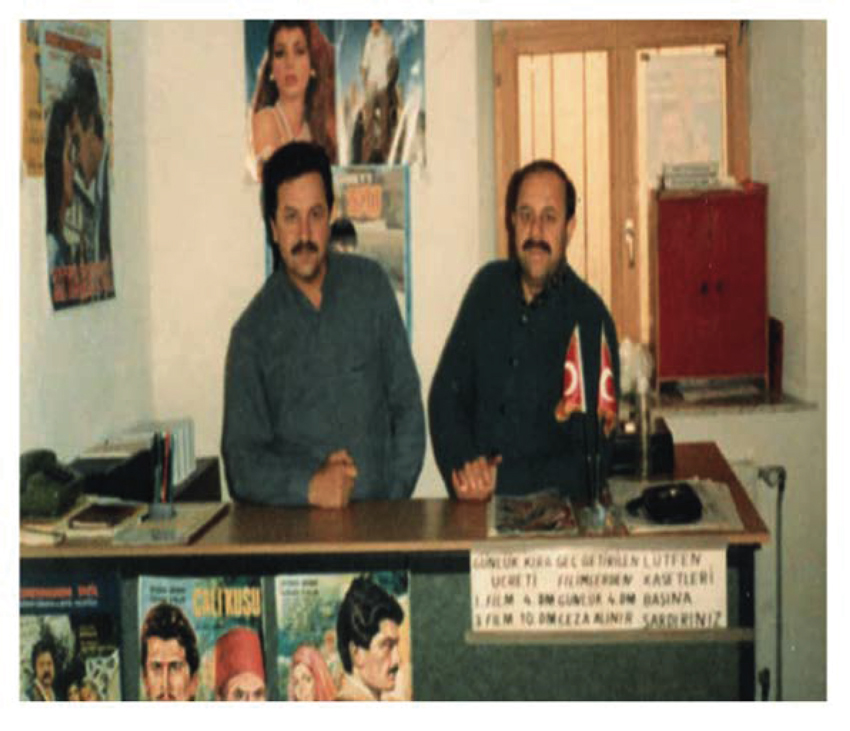

Die Familie Söhmelioglu hatte zu Beginn der 80er Jahre eine der ersten Videotheken in Deutschland für türkische Filme eröffnet. So konnten sich die Kunden türkische Filme ausleihen, um ihr Heimweh ein wenig zu lindern und einen Hauch von Heimat zu erleben. Anfang der 90er Jahre, als Satellitenschüsseln verbreiteter wurden, entschloss sich die Familie Söhmelioglu, die Videothek in einen Obst- und Gemüseladen umzubauen.

Auf dem Foto ist die neu gegründete DITIB-Moschee in Moosburg zu sehen. In der Zwischenzeit wurde die Moschee vergrößert, um den Bedürfnissen der Gemeinschaft besser gerecht zu werden. Die Räumlichkeiten, die auf dem Foto zu sehen sind, wurden ebenfalls umgebaut und werden mittlerweile für den Kinderschutzbund genutzt.

C.3.3

GESCHICHTE ZUM ANFASSEN

aus der Wachmannschaftsbaracke Schlesierstraße 5.

Im Hintergrund eine klassische Tapete aus den 1970er Jahren.

Foto: Christine Fößmeier, 2025

Die Baracken der ehemaligen Lager-Kaserne

Die noch erhaltenen Reste der ehemaligen Kaserne des Stalag VII A an der Schlesierstraße in Moosburg sind eine deutschlandweite Besonderheit: Sie bilden nicht nur die Zeit des Zweiten Weltkriegs ab, sondern alle Zeitschichten von 1939/40 bis in die jüngste Vergangenheit. Wertvoll sind auch die darin erhaltenen Möbel und Gegenstände. Moosburg hat hier einen wahren „Schatz“ und ein Alleinstellungsmerkmal.

Foto: Christine Fößmeier, 2025

Das Nacheinander der Nutzung durch unterschiedliche Personengruppen gab es auch anderswo, aber nur in Moosburg ist das vor Ort mit einer solchen Fülle an originalen Objekten nachvollziehbar. Die in der Ausstellung „vergessen und vorbei?“ präsentierten Möbel entstammen einer „Gastarbeiter-Wohnung“. Während Gegenstände bis hin zur Tapete zeitlich hierzu passen, sind die Couch und das Schränkchen etwas älter. Sie stammen aus den 1950er oder 1960er Jahren. Offenbar verwendeten die türkischen Gastarbeiter bereits vorhandene Ausstattungsgegenstände ihrer Vorgänger.

C.4

SPUREN ENTDECKEN

„Heimatvertriebenen-Wohnungen“

In der Wachmannschaftsbaracke an der Schlesierstraße 5 existieren noch zwei Wohnungen mit Möbeln der Nachkriegszeit: eine absolute Besonderheit in Deutschland. Hier lebten Heimatvertriebene und ihre Kinder. Die Wohnungen wurden bis zur Räumung der Baracke stetig weiter genutzt.

Darüber hinaus waren bei der 2025 durch den Stalag Verein initiierten und der Stadt Moosburg mitfinanzierten Säuberungsaktion des Gebäudes zahlreiche Spuren zu finden, die beispielsweise auf eine Lieblingsecke der früher hier wohnenden Menschen schließen lassen und somit Einblick in deren Alltagsleben gewähren.

Während der Ausstellung „vergessen und vorbei?“ können Interessierte bei Rundgängen über das Gelände des einstigen Stalag VII A auch die Wachmannschaftsbaracke mit diesen beiden Wohnungen besichtigen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Aufsichtspersonal oder melden sich per Email über info@stalag-moosburg.de an!

einer der Leuchten der „Heimatvertriebenen-Wohnungen“

Foto: Christine Fößmeier

„Heimatvertriebenen- Wohnung“,

Ausstattung aus den 1950er Jahren.

Foto: Christine Fößmeier