A.4

SOZIALES LEBEN

Mitgefangene Kameraden schauen interessiert einem Künstler bei der Arbeit zu.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; BIL Bertrand 22

Einsam oder Gemeinsam?

Das „Gemeinsam“ war ein wesentlicher Faktor für das Leben der Gefangenen – Kameraden halfen sich durch schwierige Situationen, gemeinsame Aktivitäten im sportlichen oder kulturellen Bereich schufen Ablenkung und konnten ein Mittel der Selbstbehauptung sein. Und trotzdem waren die Gefangenen auch einsam – abgeschnitten von ihrer Familie und von ihrem alten Leben.

Kolorierte Tuschezeichnung von Jacques Bertrand, April 1941

Die Karikatur ist beschriftet mit

„et vous avez peur qu’il s’évade!“

(„und ihr fürchtet, er könnte entkommen!“)

Auf dem Bild ist der Kriegsgefangene („KG“) gefesselt von

Exil,

Einsamkeit,

Erschöpfung,

Unterernährung.

Im Gepäck trägt er „psychische Leiden“:

Einsamkeit,

Verzweiflung,

Zweifel,

Unverständnis,

Schikanen,

Sklaverei,

Verlassenheit.

Nur der kleine Vogel „ESPOIR“

(Hoffnung) gibt ihm Auftrieb.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; BIL Bertrand 17

A.4.1

KEINE PRIVATSPHÄRE

Dass sie sich beim Besuch der Latrinen offensichtlich sogar fotografieren lassen mussten, zeigt die Übergriffigkeit, der sie ausgesetzt waren.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb Zeitler

Nicht einmal auf der Toilette allein

Der Alltag eines Lagerinsassen war geprägt von einem Verlust an Privatsphäre. Jeder befand sich ständig auf engstem Raum mit seinen Mitgefangenen. Es gab kaum Möglichkeiten zum Alleinesein. Dies führte immer wieder zu Reibereien und Streitigkeiten.

Konflikte unter den Gefangenen

Nach einigen Wochen wurde Lenny sehr anhänglich. Er wollte die ganze Zeit wissen, wo ich war. Deswegen begann ich, mich von ihm abzusondern. Das war eigentlich schlecht, denn ich mochte Lenny.

[…]

Es entwickelten sich auch andere persönliche Konflikte.

Es gab da einen großen Kerl […], mit dem ich überhaupt nicht zurechtkam. Ich explodierte schließlich eines Tages, weil

er die Verteilung des Essens verpfuschte. Ich forderte ihn zu einem Kampf heraus.

James Keeffe, US-Gefangener; Keeffe J., Two Gold Coins and

a Prayer, Fall City/Washington 2010, S. 310

Gruppen, die sich früher im Stalag Luft III in gemeinsamen Räumen aufgehalten hatten, blieben weitgehend zusammen […] um weiterhin gemeinsam kochen und essen zu können, aber auch für verschiedene Formen der emotionalen Unterstützung.

Quentin Richard Petersen,

US-Gefangener;

abgerufen von www.indianamilitary.org

am 5. Februar 2025

„La nouvelle feuille de vigne“ („Das neue Feigenblatt“),

Kolorierte Zeichnung eines unbekannten Künstlers.

Nur Erkennungsmarken verdecken hier den Intimbereich der

„KG“s (Kriegsgefangenen) – ein Ausdruck für deren verlorengegangene Privatsphäre.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; BIL 001

A.4.2

KONTAKT NACH HAUSE

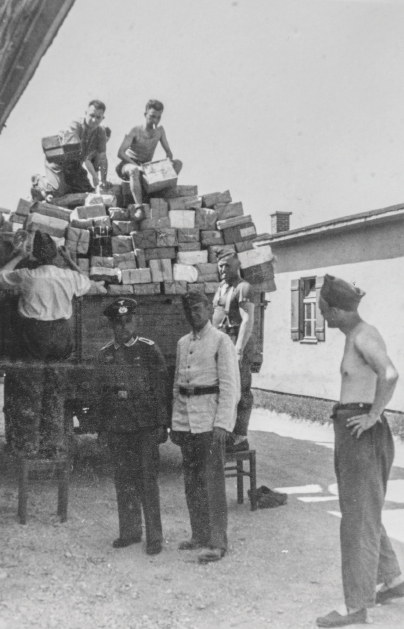

Beispielsweise im November 1940 wurden im Stalag 250.000 Briefe weitergeleitet.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb Schmid Bd. 1

Briefe und Pakete

Der Postverkehr war für die Gefangenen von enormer Wichtigkeit, stellten Briefe doch die einzige Möglichkeit dar, den Kontakt mit der Heimat, mit der Familie und in gewisser Weise mit ihrem alten Leben aufrechtzuerhalten.

Die Zahl der Briefe und Postkarten, die ein Gefangener versenden konnte, war begrenzt. Diese Begrenzung fiel je nach Nationalität unterschiedlich aus. Sowjetische Gefangene durften pro Monat entweder einen Brief oder eine Karte schreiben, aber nicht in die unbesetzten Gebiete der Sowjetunion. Das bedeutet, dass es für die sowjetischen Gefangenen tatsächlich keine Möglichkeit gab, mit ihren Angehörigen in den nicht von deutschen Truppen besetzten Gebieten der Sowjetunion Kontakt zu halten.

Für die Gefangenen war wichtig, dass sie sich auch Pakete schicken lassen konnten. Hier gab es neben den Paketen von Angehörigen die so genannten „Liebesgabenpakete“ privater Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel die Lebensmittelpakete des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Andere Hilfsorganisationen schickten Spiele, Bücher oder Bastelmaterialien.

Aus den abgestuften Möglichkeiten (viele, wenige oder gar keine Pakete zu erhalten), entwickelte sich eine Rangordnung im Lager. Manche von denjenigen, die häufig Pakete bekamen und über viele Nahrungsmittel und Zigaretten verfügten, übertrugen unbeliebte Arbeiten auf andere. So ließen US-amerikanische Lagerinsassen ihre Latrinen teilweise von sowjetischen Gefangenen reinigen, denen sie dafür Lebensmittel aus Paketen gaben. Außerdem entwickelte sich ein Schwarzmarkt unter anderem mit den deutschen Wachen und Zivilisten, da im Verlauf des Krieges Kaffee oder Schokolade in Deutschland kaum mehr erhältlich und deshalb sehr begehrt waren.

Beispielsweise im November 1940 wurden

76.000 Pakete abgefertigt.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb Schmid Bd. 1

Diese Woche habe ich den Brief vom 22. Dezember und das Paket vom 30. Dezember erhalten. Diesmal hat nichts gefehlt! Und heute die Bohnen mit Würstchen, schön rot […] Ich kann mich gewiss nicht beklagen, ihr verwöhnt mich wirklich.

Jean-Baptiste Hirirart-Urruty, französischer Gefangener; Brief vom 23. Januar 1944 an seine Familie, Archiv Verein Stalag Moosburg e.V.

A.4.3

SPIEL, SPORT UND BILDUNG

Beachtenswert ist die Ausstattung.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb Schmid Bd. 2

Zeit zur freien Verfügung

Die meisten Gefangenen im Stalag selbst waren nicht auf Arbeitseinsatz und befanden sich teilweise monatelang im Lager. Sie verfügten daher über viel Freizeit, die es zu füllen galt. Daher organisierten die Lagerinsassen bald verschiedene Freizeitaktivitäten. Manche betätigten sich sportlich und spielten beispielsweise Tennis, Fußball oder Rugby. Es gab sogar Sportfeste mit Boxkämpfen und Leichtathletikwettbewerben. Für viele Gefangene hatte die Religion eine große Bedeutung.

Viele nutzten die Zeit im Lager zur Fort- und Weiterbildung. So entstanden Kurssysteme, in denen neue Kenntnisse erworben und vorhandenes Wissen erweitert werden konnte, zum Beispiel in den Bereichen Fremdsprachen, Buchhaltung oder Theologie.

Andere spielten Schach oder Karten. Trotzdem war und blieb die Langeweile ein ständiger Begleiter vieler Gefangener im Lager.

Nach dem Abendessen […]: Bridgerunden und Gruppen, die andere Spiele spielen, finden sich zusammen, Konzertbesucher bereiten sich vor einem kleinen, zerbrochenen Spiegel für den Abend vor, andere sitzen auf dem Bett und lesen ein Buch oder diskutieren über den Krieg und wie er geführt werden sollte oder über vergangene Liebesabenteuer. […] Der Lärm ist unglaublich. […] Der letzte macht das Licht aus […] und dann kommen wir der Stille so nahe wie sonst nie.

Robert Royden Briggs, britischer Gefangener; Tagebuch,

abgerufen von www.moosburg.org am 06.02.2025

Gefangene konnten ihre Religion weitgehend frei ausüben.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb Schmid Bd. 2

Die Kriegsgefangenen organisierten auch Sportwettbewerbe auf dem Lagergelände.

Heimatmuseum Moosburg – Stalag-Bilder

A.4.4

KULTURELLE BEGEGNUNG

Künstlerische Darstellung des Schwarzmarkts und seines Angebots

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; BIL Bertrand 21

Vielfalt an Sitten und Bräuchen

Im Moosburger Lager befanden sich Männer aus aller Welt und vielen unterschiedlichen Nationen. Die Franzosen stellten eine der größten Gruppen, aber auch indische Sikhs oder neuseeländische Maori fanden sich.

Grundsätzlich waren die unterschiedlichen Gefangenengruppen in voneinander getrennten Sektionen untergebracht, wobei sowjetischen Soldaten durch die Unterbringung in einem speziellen Lagerbereich strikt von den westlichen Gefangenen getrennt wurden. Dennoch war mitunter eine gemeinsame Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen mit Einschränkungen ebenso möglich wie der Kontakt über Zäune hinweg. So warfen die Franzosen den hungernden sowjetischen Gefangenen hier Brot zu.

Für die westlichen Gefangenengruppen ergaben sich weitere Gelegenheiten zum interkulturellen Austausch untereinander beim Arbeitseinsatz, bei Freizeitveranstaltungen aus den Bereichen Bildung und Sport, bei Gottesdiensten und Prozessionen sowie schließlich auch bei dem florierenden, eigentlich verbotenen Schwarzmarkt.

Das Miteinander von Europäern und den Angehörigen anderer, aus damaliger Perspektive „exotischer“ Kulturen wies eine große Bandbreite auf. Empathie und Kameradschaft spielten genauso eine Rolle wie Gleichgültigkeit und möglicherweise auch rassistische Vorurteile.

Ich verbrachte etwas Freizeit in der Abteilung der Inder. Ich genieße es, mit ihnen zu sprechen. Ihre Kultur unterscheidet sich so stark von allem, was ich kenne. […]. Sher Singh aus dem Punjab, Indien, ist sehr gebildet, es ist eine Freude, ihn zu kennen.

Robert Jackson, US-Gefangener; Jackson R.,

A Wartime Prison Camp Log, USA 2004, S. 121

Es gibt nur wenige Liebhaber auf dem Markt, […] . Man sieht die eigentümlichsten Transaktionen. Einige haben kleine Hausiererläden von früher auf dem Bauch, Tabak, Schokolade und Kekse sind sehr selten. Ich kaufe eine Garnrolle für 1,50 Mark von einem Serben, der sie dem Schneider gestohlen haben muss.

Alfred Gaspart, französischer Gefangener, 21. Oktober 1942;

Antoniucci, R. Blay, Alfred Gaspart, Peindre en captivité, Paris 2005, S. 50

A.4.5

Alfred Gaspart, Antoniucci Volti

Eine Künstlerfreundschaft, zwei Lebenswege

Kriegsgefangenschaft erlebte jeder Soldat anders und verarbeitete diese in der Folgezeit auf unterschiedliche Weise. Wie unterschiedlich das Leben nach traumatisierenden Erlebnissen verlaufen konnte, zeigen die Biographien der beiden befreundeten Künstler Alfred Gaspart (1900-1993) und Antoniucci Volti (1915-1989).

Der Maler Gaspart wurde im Spätsommer 1942 ins Stalag VII A verlegt. An einer schmerz haften Durchfallerkrankung leidend wog er zu diesem Zeitpunkt nur noch 50 Kilo. Während seiner Behandlung im Lagerlazarett erlebte er viele Krankheits- und Sterbefälle unter den sowjetischen Kriegsgefangenen mit, was ihn sowohl persönlich als auch künstlerisch berührte. Zusammen mit dem Bildhauer Volti (1915-1989), der sich ebenfalls im Stalag VII A befand, zeichnete er häufig im Lazarett. Beiden gelang ein empathischer Zugang zum Leid der ihnen eigentlich fremden sowjetischen Gefangenen.

Volti engagierte sich zeitgleich im Projekt um ein Stalag-Denkmal, aus dem der Reliefstein des heutigen sogenannten „Franzosenbrunnens“ hervorging. Trotz Gefangenschaft nahm er an Kunstwettbewerben in Frankreich teil. Anfang 1943 durfte er nach Paris zurückkehren. Sein Sohn Pierre wurde Ende 1943 geboren, Nicolas folgte zwei Jahre später. Nach dem Krieg machte sich Volti vor allem in seinem Heimatland mit Frauendarstellungen als Künstler einen Namen. Großskulpturen sind in Paris oder Nizza zu finden.

Gaspart hingegen konnte erst nach Kriegsende nach Paris zurückkehren. Dort zog sich der Maler aus der Öffentlichkeit zurück, war aber weiterhin künstlerisch tätig. Er starb völlig vereinsamt. Sein künstlerischer Nachlass wird von Rafaèle Antoniucci, der Enkelin Voltis, verwaltet. Sie machte durch ein in Frankreich veröffentlichtes Buch Gasparts Arbeiten, Erlebnisse und Gedanken während der Kriegsgefangenschaft in Moosburg bekannt.

Aquarell von Alfred Gaspart

Der Künstler hat ein eindringliches Porträt eines sowjetischen

Kriegsgefangenen geschaffen

Antoniucci, R., Blay, M., Alfred Gaspart. Peindre en captivité,

Paris 2005, S. 114