A.5

ARBEITSEINSATZ

StadtA Moosburg: Altakten A III 06-7

Ausgebeutet? Kleine Freiheiten?

Den Arbeitseinsatz in der deutschen Wirtschaft gegen eine lediglich geringe Entlohnung empfanden

viele Gefangene als Ausbeutung. Gleichzeitig bot der Arbeitseinsatz die Möglichkeit, die enge Welt des Lagers zu verlassen. Zudem war er häufig mit kleinen Freiheiten verbunden – wie einer besseren Verpflegung oder der Möglichkeit, Kontakt zur deutschen Zivilbevölkerung aufzunehmen.

nicht-sowjetische Kriegsgefangene

StadtA Moosburg: Altakten A III 06-16

A.5.1

ARBEITSEINSATZ

Der kriegsgefangene Künstler zeichnete französische Kolonialsoldaten bei Aufbauarbeiten des Lagers.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; BIL Rigaud 03

Kollegen oder ausgebeutet?

Das Leben der meisten Gefangenen war geprägt vom Arbeitseinsatz. Sie leisteten Zwangsarbeit in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Industrie, bei Post und Eisenbahn sowie auf dem Bau, um zur Wehrmacht eingezogene deutsche Arbeitskräfte zu ersetzen.

Dabei konnten sich die Gefangenen ihre Einsatzorte nicht selbst aussuchen. Welche Tätigkeiten sie ausüben mussten, hing vielmehr von ihrer Nationalität, ihren Fähigkeiten und vom Bedarf der deutschen Wirtschaft ab. So wurden sowjetische Gefangene und italienische Militärinternierte häufig bei schweren und gefährlichen Arbeiten, wie auch in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Für andere Gefangene war dies von der Genfer Konvention verboten. Aber auch sowjetische und italienische Gefangene mussten auf Anweisung der deutschen Führung so behandelt werden, dass ihre Arbeitskraft erhalten blieb. Die tatsächlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen hingen allerdings in hohem Maß von dem Unternehmer ab, dem die Gefangenen zugeteilt waren. Westliche Gefangene konnten sich aber beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz beschweren, wenn die Regelungen zu ihrem Schutz verletzt wurden.

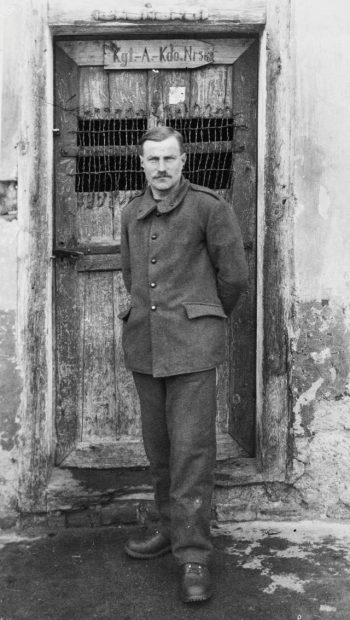

Gefangenennummer 22675.

Courtin posiert in auffallend guter Kleidung

vor der vorschriftsmäßig beschrifteten

und vergitterten Tür seiner Unterkunft

während seines Arbeitseinsatzes.

Ich kam mit drei anderen Kriegsgefangenen zur Arbeit ins Sägewerk […]. Der Direktor des Sägewerks […] teilte uns vier Personen neben der Lagerration ein Kilo Kartoffeln, einen Laib Brot und zwei Flaschen Bier zu. Fanny Holzer, eine einfache Arbeiterin, brachte uns vom nächsten Tag an täglich ein Kilo Brot […]. Ein Sägewerksarbeiter teilte ein halbes Jahr lang jeden Tag sein belegtes Brot mit mir, meinem Kollegen gab er Zigaretten.

Zwei Monate später kam ich nach Wallgau am Walchensee zur Arbeit im Steinbruch in der Nähe von Garmisch. […] Die Arbeitsbedingungen waren hart: Regen, Schnee, immer unter freiem Himmel. Als die Erde auftaute, fielen Steine von 18-20 Meter Höhe auf uns herab.

Beide Zitate:

Nikolaj Iwanowitsch Suchatschew, sowjetischer Gefangener; 374. Freitagsbrief, März 2010, Stadtarchiv Moosburg

A.5.2

FLUCHT

Die kleinen Fenster markieren einzelne Zellen.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb TB-Wachsoldat

Bei Scheitern: Arrest!

Weil die Gefangenen im Arbeitseinsatz schlechter bewacht werden konnten, kam es von hier aus zu vielen Fluchtversuchen. Auf flüchtende Gefangene durften die Wachmannschaften, nach einem entsprechenden Warnruf, schießen. Bei sowjetischen Soldaten war eine solche Androhung nicht vorgeschrieben. Allerdings hatten sich die Wachmannschaften bei der Erschießung von Gefangenen vor ihrem Dienstvorgesetzten zu rechtfertigen. Auch dieser musste Stellung nehmen. Außerdem war eine Leichenschau durchzuführen.

Im Bereich des Stalag VII A kamen monatlich 150-200 Fluchtversuche vor, von denen 10% erfolgreich waren. In den übrigen Fällen stellten sich die Geflüchteten von selbst oder wurden wieder gefangen. Manche von ihnen, fast ausschließlich sowjetische Soldaten, brachte die Kriminalpolizei in KZs. Hatten sie nämlich auf der Flucht Straftaten begangen, zum Beispiel Lebensmittel gestohlen, waren sie in ein KZ einzuliefern. Die übrigen kamen zurück ins Stalag.

Ein Fluchtversuch an sich galt nicht als Straftat, sondern wurde nur mit Arrest bestraft. In Moosburg war das Standardstrafmaß für Fluchtversuche zwei bis vier Wochen Arrest in der Arrestbaracke des Stalag.

Um nicht aufzufallen, haben sich die Geflüchteten als Mann und Frau im bayerischen Stil verkleidet.

StadtA Moosburg: S-SON, Stalag; FOT-Alb Schmid Bd. 1

Wir planten zusammen eine Flucht. Ich habe von der Fabrik eine Metallschere mitgenommen. […] Wir versammelten uns gegen 11 Uhr abends. Wir schnitten ein Gitterglied […] ab, gingen aus der Baracke und krochen unter dem Stacheldrahtzaun durch. Wir waren frei.

Aleksandr Chomenko, sowjetischer Gefangener, undatierter Bericht, Stadtarchiv Moosburg

A.5.3

BESTRAFUNG VON GEFANGENEN

Kollektivstrafen waren nur in Einzelfällen zulässig. Daher wirft dieses Bild Fragen auf.

Foto: StadtA Moosburg – S-SON, Stalag; FOT-Alb Schmid Bd. 1

Keine Willkür?

Zivilisten, also auch die Unternehmer, bei denen Gefangene im Arbeitseinsatz waren, durften diese nicht selbst bestrafen. Nur der Lagerkommandant, die Führer eines Arbeitskommandos oder deren Stellvertreter konnten Disziplinarstrafen, häufig Arrest, aussprechen. Die Todesstrafe oder längere Haftstrafen wurden von den Wehrmachtsgerichten verhängt.

Zahlreiche Bestrafungsmaßnahmen waren untersagt: Erschwerung von Arbeitsbedingungen, Dienstgradherabsetzung oder körperliche Bestrafung. Die Bestrafung einer Gruppe für Vergehen einzelner war ebenfalls unzulässig. Wenn dagegen die Gruppe gemeinsam gegen Regeln verstieß, konnte die Lagerleitung aber durchaus Kollektivstrafen verhängen.

Wir wurden von einer Wache eines Kommandos französischer Kriegsgefangener festgenommen. Wieder Pech gehabt, 14 Tage Flucht, bis zur Mündung des Flusses Inn gelangt. Man brachte uns ins Basislager. Die Bestrafung war 14 Tage Einzelzelle.

Alexander Chomenko, sowjetischer Gefangener; 112.

Freitagsbrief vom 22.03.2008,

Stadtarchiv Moosburg

A.5.4

WIDERSTAND

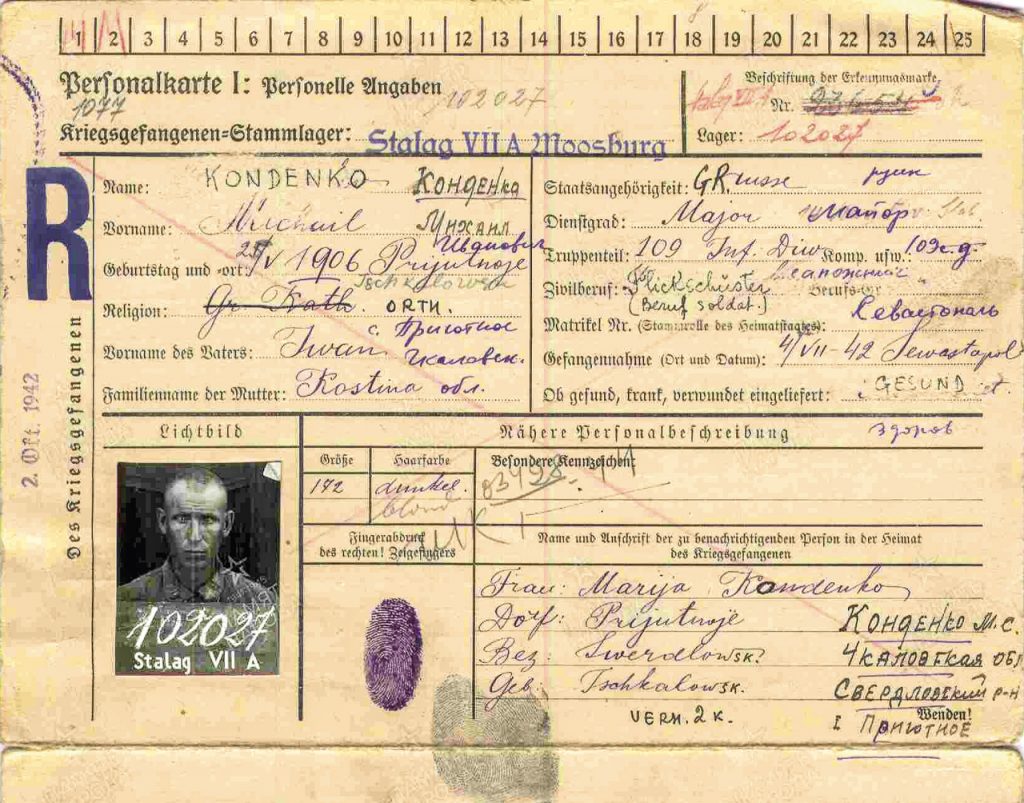

einem der Gründer der sowjetischen Widerstandsbewegung Brüderliche Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen

(russisch: Bratskoje Sotrudnitschetswo Wojennoplennych, BSW).

www.obd-Memorial.ru, abgerufen am 31.10.2017

Spontan oder organisiert?

Gerade beim Arbeitseinsatz entstand immer wieder Streit über die Arbeitsbedingungen und die erbrachte Arbeitsleistung zwischen den Gefangenen, den Wachen oder dem Betriebsinhaber. Diese Auseinandersetzungen eskalierten zu kleineren Widersetzlichkeiten und Ungehorsam, Arbeitsverweigerung oder Sabotage. Die Wachmannschaften waren angewiesen, Gehorsam, wie zum Beispiel die Erbringung der geforderten Arbeitsleistung, mit der Waffe durchzusetzen. Als letztes Mittel durften sie auch gezielte Schüsse auf die Gefangenen abgeben.

Das Oberkommando der Wehrmacht drohte den Wachmannschaften eine strenge Bestrafung an, wenn sie es unterließen, die Gefangenen zur Einhaltung ihrer Arbeitspflicht zu zwingen. Tendenziell gingen die Wachen am härtesten gegen den Widerstand sowjetischer Gefangener vor. So wurden mehrere sowjetische Gefangene spontan „wegen Meuterei“ oder „Widerstand“ erschossen. Das Stalag VII A spielte eine bedeutende Rolle für eine der wichtigsten Untergrundorganisationen sowjetischer Gefangener in Deutschland, der B.S.W. („Bratskoje Sotrudnitschestwo Wojennplennych“ = Brüderliche Vereinigung der Kriegsgefangenen), die großangelegte Sabotageaktionen und Aufstände plante. Meutereien oder Revolten sind aus dem Stalag VII A aber nicht überliefert.

Irgendwo im Lager gab es ein verstecktes Radiogerät. Sie konnten den abendlichen Kriegsbericht der BBC empfangen, schrieben ihn in Kurzschrift mit und fertigten mehrere Kopien in Langschrift an für den Fall, dass eine beschlagnahmt wurde. Sie schickten sie in jede Baracke, damit sie dort vollständig vorgelesen wurden.

Gerald Smith, US-Gefangener; What if? – Lebenserinnerungen,

Archiv Heimatmuseum Moosburg

A.5.5

KONTAKT MIT DER ZIVILBEVÖLKERUNG

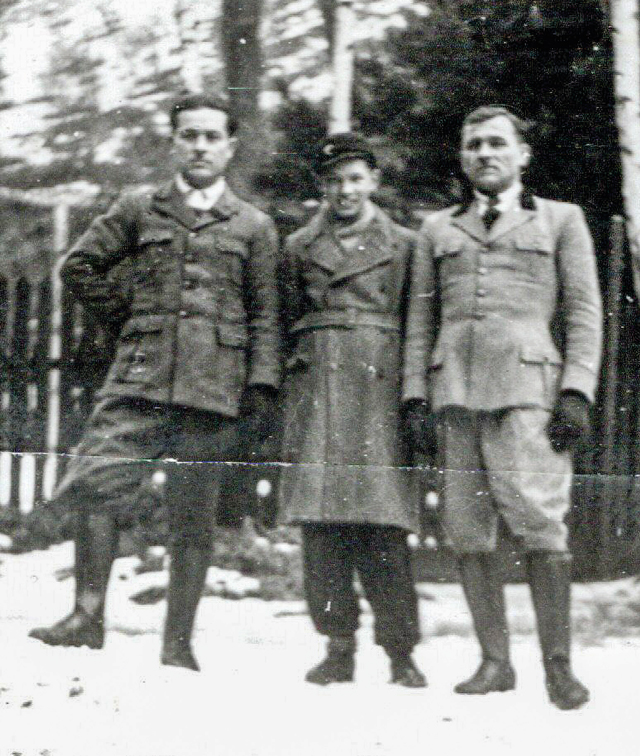

mit der Brauer-Familie Bärlehner in Landshut, Mai 1945

Foto: Alexander Metz

Streng verboten!

Die deutsche Führung hatte Kontakte zur deutschen Zivilbevölkerung streng verboten, soweit sie nicht im Rahmen des Arbeitseinsatzes nötig waren. Der Arbeitseinsatz brachte die Gefangenen jedoch in Verbindung mit der deutschen Zivilbevölkerung, sei es in der gleichen Schicht in der Fabrik oder weil sie auf Bauernhöfen oder in kleinen Handwerksbetrieben arbeiteten und teilweise bei den Inhaberfamilien auch untergebracht waren.

Während westliche Gefangene bei verbotenen Kontaktaufnahmen meist glimpflich davonkamen, wurden Gefangene aus der Sowjetunion oder aus Polen sowie Deutsche schwer bestraft, wenn sie gegen diese Vorschriften verstießen. Dies galt besonders für Frauen, die Liebesbeziehungen mit Gefangenen eingegangen waren. Sie erhielten meist Haftstrafen.

Eines Tages, als wir in München arbeiteten, kam ein kleiner Junge von etwa zehn Jahren an unserer Gruppe von zehn Kriegsgefangenen vorbei und blieb stehen. Sein Englisch war passabel und mit der Erlaubnis der beiden deutschen Wachen sprach er lange mit uns. […] Wir unterhielten uns lange und gaben dem jungen Mann unsere Adressen in den USA und zeigten ihm Bilder unserer Familien. Ein anderes Mal, als wir in München arbeiteten, ging ein.

junges Mädchen an unserer Gruppe vorbei. […] Einer der Kriegsgefangenen sagte etwas auf Englisch, so in dem Sinn, dass er sie gerne besser kennenlernen würde – zum Glück nichts Vulgäres oder Geschmackloses, denn sie drehte sich um und kam zurück, um uns in perfektem Englisch in ein Gespräch zu verwickeln.

Beide Zitate:

A.L. Lindsey, US-Gefangener; A Soda Jerk goes to War,

abgerufen von www.moosburg.org am 06.02.2025

A.5.6

VLADIMIR NOVOKMET

Eine verbotene Liebesbeziehung

Obwohl der Kontakt zwischen der deutschen Zivilbevölkerung und auf Arbeitseinsatz befindlichen Kriegsgefangenen auf das Nötigste beschränkt sein sollte, gingen der Jugoslawe Vladimir „Vlado“ Novokmet und die Landshuterin Therese „Resi“ Metz eine streng verbotene und deshalb gefährliche Liebesbeziehung ein.

Novokmet kam im jugoslawischen Bileća auf die Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde er an der albanischen Grenze von Italienern gefangen genommen. So kam er erst in ein Lager in Italien, 1944 dann nach Deutschland und zuletzt ins Stalag VII A.

Zusammen mit seinem Kriegskameraden Antely Stojan musste er im Landshuter Brauhaus arbeiten. Dort lernte er Therese Metz kennen. Die sich entwickelnde Liebe zwischen den beiden widersprach nicht nur den damaligen Moralvorstellungen, sondern war unter Strafe streng verboten, da sich Therese Metz mit einem Feind des deutschen Volkes einließ.

Im Mai 1945 musste nach der Befreiung des Stalags befürchtet werden, dass es zu Übergriffen gegen die Landshuter Zivilbevölkerung kommen würde. Der nun in Freiheit lebende Vlado schützte Therese und ihre Schwester bereitwillig vor möglichen Angriffen. Als er im Juni 1945 zu Frau und Kindern nach Jugoslawien zurückkehrte, war Therese von ihm schwanger. Um den Skandal zu vertuschen, musste sie ihre Mutterschaft verheimlichen und das Kind bei ihrer Schwester in Cham zur Welt bringen. Zwei Tage nach der Geburt des Sohnes Alexander am 10. März 1946 überließ sie diesen einer Pflegemutter und kehrte nach Landshut zurück.

Als „Alex“ 14 Jahre alt war, konnte sich Therese endlich zu ihm bekennen. Über seinen Vater verriet sie ihm jedoch nichts. Deshalb suchte Alexander erst nach ihrem Tod nach Vlado und fand diesen schließlich im Kosovo. Die einzige Begegnung verlief für den nun 36-jährigen Sohn enttäuschend. Vladimir Novokmet verstarb 80-jährig im August 1987. 2001 schließlich kam es in Serbien doch noch zu einem liebevollen Treffen von Alexander Metz mit zahlreichen Verwandten väterlicherseits.

Seine Suche nach dem Vater schildert L. Alexander Metz 2025 im Buch “Und Vlado spricht doch Deutsch”.

Abbildung zur Verfügung gestellt von L. Alexander Metz

Abbildung zur Verfügung gestellt von L. Alexander Metz